|

||

| ● 問題編 ● | ||

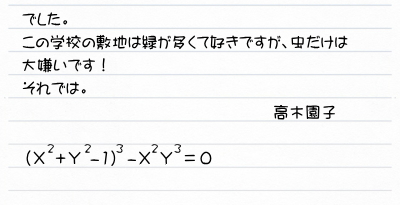

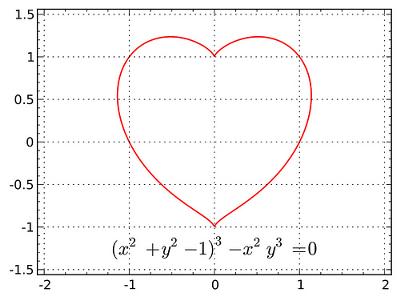

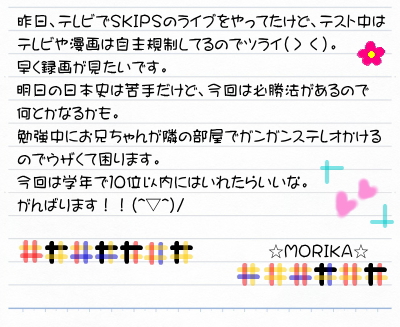

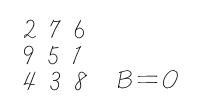

| 夏休みが終わって約一ヶ月。ようやく暑さも落ち着きだし、幾分か目に優しくなった日光が差し込む放課後の職員室のデスクで、私は一冊のノートに目を通していた。 赤い表紙を持つノートは所々軽い破れや折れがあって、少なからぬ使用感があるが、実の所、使われだしてから一年も経っていない。多くの生徒の手に渡るので傷みが早いのだ。 私は吉川良彦。私立青城女学園高校の英語教師であり、2-Bの担任だ。名前に「ヨシ」という音が二つも入っているので、生徒からは「ヨッシー」というニックネームで呼ばれている。 このノートは私的なクラス日誌であり、私と生徒達との交換日記のようなものだ。毎日日直の生徒に、その日あったことや、時には個人的なことも含めて、書きたいことを書いてもらっている。 私がクラス担任をするようになってから生徒とのコミュニケーションを図るために始めたもので、毎年新しいノートを作りながら、かれこれ五年ほど続いている。 この日の日直は高木園子という生徒で、彼女の書いた日誌を読んでいた私は、その最後の書き込みにふと首をひねった。  文章の内容は、校庭の花壇の手入れをしていたらミミズやげじげじが出たという、別にどうということはない日常的な出来事が書かれていたが、最後になぜか一つの数式が書き込まれていたのである。 正直に言えば、私は数学があまり得意ではなかった。 簡単そうな式に見えたので、解いてみようと思ったが、この式だけではXとYの値は求められない。これは一体何なのだろうか。解いてみろという高木の挑戦なのだろうか。 しかし、日誌の文章ではその数式については一言も触れられていなかったし、そもそも英語教師に数式を突きつける意味が分からない。 しばらく考えた後、私はとうとうギブアップして、渋々隣の席の数学教師・後藤田美知留に声をかけた。 彼はこの学校の教師の中で唯一私と同い年の同期であり、個人的にも一番親しい友人だった。 「おい、後藤田先生」 「何だ吉川先生」 「ちょっとこれを見てくれないか」 美知留はなぜかいつも少し下にずれてかけてしまっている眼鏡を指で持ち上げると、私がページを開いて差し出したノートを手に取って見た。 「この数式は何だ?これはどういう問題なんだ?」 美知留は少しの間、顎に拳を当てて人差し指で唇を撫でながら、ページを見つめた。 一見人当たりが良く、茫羊とさえ見える男であるが、しかし、よく見るとずれたメガネの奥の眼光は驚くほど鋭い。 読み終えると美知留はふと唇の端に笑みを浮かべた。 「これはカージオイド曲線を変形させたものの方程式でね、ちょっと有名なんだ。実際にグラフにしてみるとよく分かる」 美知留はノートパソコンを開くと、表計算ソフトを起動し、その方程式を入力して一つのグラフを描いた。  モニターを見て言葉を失った私に、美知留はにやりと笑いかけて言った。 「この前、方程式のグラフの授業をやったからな。勉強している内にネットか何かで見つけたんだろう。 もてるね、吉川先生」 「参ったな」 嬉しさと誇らしさはあったが、困惑と敗北感も同時に感じた。 私は頭を掻いてノートを取り戻すと、席について考えた。 高木園子という生徒は可愛い少女だったが、もちろん生徒に手を出すつもりなどなかったし、私はロリコン趣味ではない。 彼女もはっきり告白するつもりは無かったから、こういう方法を取ったのだろう。 それが正しいのかどうかは分からなかったが、私は数式のことには一切触れず、高木の文章についてのみ返信を書くことにした。それで高木も分かってくれるだろう。 それにしても、数式に想いを込めるとはロマンチックな告白を思いつく子だ。ただしかなりの知性を持つ男にしか伝わらないだろうが。 私は横目でちらりと美知留の姿を視界に入れた。 それから数週間して、秋の中間テストが始まった。 テストの三日目に、クラスの中村千佳子が廊下で私に声をかけ、話があるといって人気のない通路に連れ出した。 「カンニング?武田が?」 「はい、その、証拠があるわけじゃないんです。私の勘違いかもしれないし、濡れ衣を着せるみたいになったら嫌なんですけど、やっぱり何だか気になって‥‥。 一応、先生のお耳に入れておこうかなって」 中村の話をまとめるとこうだった。 テストの二日目、放課後に武田 上山が武田にその日の日本史のテストについて、「杜香、どうだったの。苦手なんでしょ」と尋ねたところ、武田は「今回は大丈夫だよ、何とか行けそう。ちょっとズルい覚え方をしちゃったけどね」と答えたらしい。 さらに上山が、「何それ、カンニングでもしたの」と問うと、武田は笑って答えなかったそうだ。 深刻な感じではなく、冗談を言っている感じだったらしいが、何やら怪しげな会話ではある。 中村と武田は一年の時から学年でも上位の優等生であり、つまりはいい意味でライバルだった。 ライバルのそんな話を聞いてしまっては、確かに気になるだろう。 もちろん、それだけで武田が不正をしたと決めつけることは出来ない。 中村もそれを自覚しているから、ライバルを陥れているような感じがして歯切れが悪いのだろう。 しかし、私も、武田を疑うわけではないが、一つ思い出したことがあって気にかかった。 その日本史のテストがあった前日の日直はたまたま武田だったのだが、その日に彼女が書いた日誌はこうだったのだ。  昨日読んだときはあまり深く考えなかったが、必勝法とはどんなものなのだろうか。 生徒を疑いたくはないが、考えが悪い方へと進んでしまうので、私は信用できる第三者――後藤田美知留――の意見を求めた。 日誌を見た美知留は、「確かにこの子は気になるな」と言った。 「とりあえずは、橋本先生に話を聞くしかないだろうな」 私達は日本史の橋本先生のところへ行って彼に尋ねた。 「橋本先生。少しお伺いしたいのですが‥‥」 「はい、何でしょう?」 少し髪の薄い初老の、人の好さそうな男性がデスクでこちらを振り返った。 「先日の日本史のテストの時間のことなんですが‥‥その、何か変わったことはありませんでしたか?」 「昨日のテストの時間?」 橋本先生はしばらく考え込んだ。 「いや‥‥特には‥‥何も気付かなかったですな。 何でです?何かあったんですか?」 「いえ、思い過ごしだとは思うのですが、実は‥‥」 話を聞いた橋本先生は腕を組んで首をひねった。 「うーん。そんな怪しい動きをしている生徒はいなかったと思いますがねえ。問題用紙や保管場所も特に異常はなかったし‥‥。 もちろん、巧妙に何かやられちゃってるのかもしれないけど‥‥。 何だったら、昨日の2-Bの日本史の答案、見てみますか?」 「すみません。お願いします」 私が頭を下げると、橋本先生は鍵のついた書類棚を開けて答案を持って来た。私たちは武田杜香の答案を探して取り出した。 「どうですか、前回に比べて」と私は言った。 「そうね、確かに前回よりは正解率が高そうに見えるね。でもズバ抜けてるって程でもないかな。よく頑張った、って感じだね」 「ここに何か書いてある」 美知留が答案の下の方を指差した。下部の端っこに近い部分に、ごく小さく薄い数字とアルファベットが走り書きされていた。  「これは‥‥?」 「ごく簡単な魔方陣だね」 私がつぶやくと、美知留が即座に答えた。 魔方陣とはファンタジーの魔法陣のことではない。縦・横・斜めのどの行列においても数の和が同じになるように数字が配置された表のことをいう。 何故そんなものが答案の隅に書かれているのだろう。 「時間がなくて消せなかったんだろう。どういう意味があるのかな」 美知留が腕を組んで言った。 魔方陣の意味も分からないが、アルファベットの式の意味も分からない。右項はゼロなのかオーなのか。 答案に落書きをする生徒というのはたまに居る。 問題が解けなくてやけになっていたずら書きをする生徒も居るし、私の英語のテストなどでは、余裕しゃくしゃくで時間が余ってしまい、答案の裏にマイクとキャサリンという教科書に出てくるキャラクターを落書きしたツワモノも居た。 しかし、これはそういった 「本人に聞くのが一番手っ取り早いが、まず本当のことは言わないだろうな。ただの落書きです、で押し通すだろう。もし仮にこれが不正に関係あるものなのだとしたら」 それは私も同感だった。しかし、そもそも、カンニングの種を答案に書く意味が無い。 美知留は手帳を持ち出すと、素早く魔方陣と式を写し取った。 「どうですか、何かありましたかな?」 橋本先生が尋ねてきた。 「まだ分かりませんが、とりあえず今はこれでしまって下さって結構です。 どうもありがとうございました。お手数をおかけしました」 私達はお辞儀をしてお礼を言い、自分達のデスクに戻った。 私達はその後少し話し合い、終業後さらに話し合うために一緒に飲みに行くことにした。 お互いに独身で一人暮らしである三十男の気軽さで、よく一緒に飲みに行ったり、お互いの家に泊まりあうこともしょっちゅうだった。 美知留は電車通勤だったが、私は車で通勤していたので、二人で私の車に乗って学校を出た。 「‥‥で、どう思う?こうなるとやっぱり怪しい‥‥よなあ」 私がそう言うと、美知留はシートに深くもたれ、しばらくして言った。 「怪しいというか‥‥、カンニング‥‥なのかな?どうもあまりそんな感じがしないんだよな」 そう言われれば、確かにカンニングにしては方法も分からないし、奇妙な感じがする。 そうであってほしくないと思っているせいかもしれないが。 自分のクラスでカンニングがあったとしたら、自分の指導力不足を感じてかなり落ち込んでしまう。 「あのノートの暗号もよく分からないし‥‥」 「暗号!?」 私は驚いて赤信号の手前で急ブレーキを踏んでしまった。 「何だ、気付いてなかったのか? あの格子模様、思い切り意味ありげに描いてあったじゃないか。 あの答案のメモを見て確信したよ。彼女は頭のいい子だ。あの魔方陣にもノートの格子模様にも、必ず意味がある」 日誌をシールやプリクラ、ラメ入りのペンなどでデコる生徒はよく居たので、私はあの格子模様もただのデコレーションだと思って気にも留めなかった。 「持ってきたんだろう?クラス日誌」 私は頷いた。 二人で話し合う時の参考に、一応日誌も持ってきたのだ。 差し掛かった信号が赤だったので、その間に私はカバンから日誌を取り出した。 美知留は武田杜香の書いたページを開くとじっと見つめた。 よく行く居酒屋に向かったが、その手前の横断歩道でまた赤信号に捕まった。 「くそ、学校を出てから、信号が全部赤に引っかかってばっかりじゃないか。今日は何てついてないんだ!」 思わず苛立った声でぼやくと、美知留がノートでぽんと軽く私の肩を叩いた。 「イライラするなよ、先生。特別急いでいる訳でも無し、信号くらい‥‥」 そう言っていた途中で突然、美知留はバサリと手からノートを落とした。 目を見開いて前方を見ているが、何を見てそんなに驚いているのか私には見当がつかず、一瞬こっちまで驚いてしまった。 美知留は慌ててノートを拾うと、武田杜香のページに見入り、私のことなど忘れたように独り言を言い出した。 「信号機‥‥まさか‥‥そうなのか‥‥?そうか、信号機‥‥信号機か!」 信号が青に変わり、車を発進させると、美知留はようやく私を思い出してこちらを向いて言った。 「早く店に入ろう。すぐに試したいことがある」 「解けたのか!?」 「暗号というのは詩に似ているね。詩的で、また音楽的でもある。 さあ、この暗号を聞いてみよう」   |

||

|

|